Good job プロジェクト

さまざまないのちが生きるみずみずしい世界の広がり

日光街道フィールドワークvol.2。この日の目的は、杉並木を歩くこと。

海の日という夏真っ盛りのタイミングで、緑豊かな杉並木の中を歩いた時にどんな作用が生まれるのか??わくわくしながら、石橋駅(栃木県)を出発し、ひたすらまっすぐ一本道を歩きながら、あれやこれやと語らううちに、宇都宮へ到着しました。

訪れるたびに立ち寄っているのは、宇都宮餃子会が運営する「来らっせ」なのですが(一度にいろいろな店の餃子を楽しめるフードコート)、今回は、学生メンバー竹谷君セレクトのお店へ。

こじゃれた店内。

定食に加えて数皿、オリジナル餃子を味わい、エネルギーチャージ。

午後は、ちょこっと電車の力をお借りして、下野大沢駅へ。

田心カフェ で今年から仕入れが始まった 日光ブルーイング(Nikko Brewing)さんへごあいさつに伺いました。

日光ブルーイングさんは、1871年創業の奥日光の土産屋さん・三本松茶屋が新たに立ち上げたこころみで、ちょうどわたしたちが毎年四日目の行程で通る「大沢の交差点」から下野大沢駅方面へ歩いたところにスタイリッシュな醸造所があります。

この日は、まさに田心カフェでも取り扱っている「ベルジャンホワイト」を仕込む日、とのことで、わたしたちも製造行程を体験させていただきました。

ホップがぐつぐつと煮えたぎるタンク。

さまざまな地域のコミュニティとのコラボ企画(この日は東京の銭湯とのコラボによるビールが並んでいました)などがひしめく冷蔵庫の中まで見せていただき、新たなご縁の立ち寄りスポットができたうれしさにほくほくしながら日光ブルーイングさんを後にしました。

そしていよいよ日光杉並木街道へ。

この道は、かつては車が中心の道路でした。

わたしたちは、車道の両脇にある木々の根っこの上を歩き進むのですが、ここを通る時間帯が夕方ということもあり、疲れた足が山道にとられないように注意をしながら、気合を入れて足を踏み出していくエリアでもありました。

しかし、2021年10月、すぐ脇にバイパスが開通し、2022年からは車両通行止めになったことで、日光杉並木街道はまさしく「歩くための道」に生まれ変わったのでした。

日光ブルーイングさんを出たあたりから降り出した雨も、杉の木々の下に入ると、ミストの中を歩いていく心地よい空間に。

耳をすませば、鳥のさえずりにセミの声。

下を向くと、コンクリート道のすきまから懸命に育とうとする植物。

歩くための道になってまだ4ヵ月しか経っていないのに、そこにはさまざまないのちが生きるみずみずしい世界が広がっていました。

11月の「日光街道 太陽のもとのてらこや」では、ぜひこのフィールドに身を置き、自然の豊かさ・歴史の物語等々をからだで感じる機会にしていただければと考えています。

新しいものと旧いものが折り重なり豊かな空間が生まれる

はじめまして。大学で地域活性化について学んだことがきっかけとなり、4月からJESの活動に参加しております。大学4年生の竹谷と申します。

私たちは先月、宮代町、境町、関宿城博物館のフィールドワークを行いました。

そのフィールドワークの中で特に印象に残っていることは2つあります。

1点目は、東武動物公園駅周辺です。

駅前には無印良品が店舗を構えています。店内には宮代を紹介するマップ「まちの案内所」や、「Open MUJI 学び舎」と呼ばれる学習スペースといった単なる”商業施設”の機能だけでなく、地域のコミュニティセンターの役割も担う地元に根ざした店舗であると感じました。

また、東武動物公園駅から少し歩いたところには「進修館」と呼ばれるコミュニティセンターがあります。この建物は開放感があり、森の中をイメージしております。さらに、建物は放射状のつくりになっており、世界の中心を示しています。

私は、公共施設はハコモノという固定観念を抱いてしまうこともありましたが、その考えを見事に打ち砕いてくれる建物のようでした。しかも、それが40年以上も前に建築されたことにさらに驚きました…

2点目は、道の駅さかいの「さかい河岸ブルワリー」の安井さんのお話です。

お話では、自動運転などの境町の先進的な取り組みで注目を浴び、東京か近隣から境町への転入者が流入していることなどを伺いました。

私は、こういった独自性が強い先進的な取り組みを他の自治体でも導入していくことでその街の活性化の一助になりうると考えました。

これから11月の「日光街道 太陽のもとのてらこや」実施に向け、精一杯頑張りますので皆さんどうぞよろしくお願いします。

*はたらくワクワク たんけん地図

Good Job プロジェクトで巡るまち・歩くみちの足跡をmiroに残しています。

https://miro.com/app/board/uXjVOrvoVH0=/?share_link_id=93056567803

みちを歩きまちを巡る 日光街道フィールドワーク2022

みなさんこんにちは。先月から日本ES開発協会で活動をしております、大学4年生の菅沼颯太と申します。

私は親の子ども教育を変えたいという思いに気づき、それを実現できる企業が無かったため、就職活動を4月末に辞めました。現在は中高生の自己肯定感を上げて可能性を最大限活用できるようにすることを第一に考えており、右往左往していますが、とにかく自分が本気で夢中になれる仕事を追求し続ける姿勢は貫く人間です。活動に関わることに関しては全くの素人なので、素人なりに人一倍奔走します!どうぞよろしくお願いいたします。

先日「日光街道 太陽のもとのてらこや」の活動の下見の一環で、日光街道沿いの一部を訪問いたしました。

私の地元が春日部なのですが、お隣であるはずの宮代町でたくさんの新たな発見があるなど、普通に生活していたら気づきもしないような発見がたくさんありました。

〇東武動物公園駅西口の無印良品

最後に東武動物公園駅西口に足を踏み入れたのは約2年前で、その当時は住宅街が立ち並んでいるのみでした。しかし、先日訪問した際には、駅の階段を降りるとすぐ目の前に無印良品とTOBUストアが入った大きな建物がお出迎えしてくれました。駐車場には多くの車が停められていて、非常に多くの人が行き来しており、以前見た光景とはまるで違うものでした。

中は無印良品さんらしいシンプルかつオシャレなデザインだったのですが、他店舗と違う点は”地域の拠点としての機能”も持ち合わせていることでした。

まず入口の前には、おそらく無印良品さんで販売しているクッションが置かれた小さな広場があり、店内には「学び舎」という勉強スペースや近隣地域での活動や観光についての情報を閲覧できるスペースが設けられていました。

このようにして、東武動物公園駅西口の無印良品では、宮代町近隣地域の活性化の試みが行われています。新たに無印良品ができた、ということは耳にしていましたが、地域密着型の店舗だとは思いもしていなかったので、驚きもありましたし、同時に興味深くも感じました。

〇宮代町の進修館

東武動物公園駅西口を出て中央の大通りをまっすぐに進むとすぐに現れる特徴的な建物です。そして無機質ではなく、”植物”に囲まれて、自然と一体化しているようにも見えます。周りには芝生の広間のような場所もあり、小さな公園のようにもなっています。

館内で偶然館長さんとお会いし、進修館の歴史を深々とお聞きすることができました。誰がどのような経緯で、どのような思いで建てたのかについてこと細かに教えていただき、お聞きする内に進修館の特徴についての謎が次第に解けていきました。内容については非常に長くなってしまうので、今回は割愛させていただきます。まだまだたくさんのエピソードが眠っているに違いないので、またお話をお聞きしたいです。

〇関宿城博物館

場所は千葉県の北西端、千葉県のマスコットキャラクターで言うと鼻にあたる部分です。この博物館には、関宿城に関する歴史はもちろんのこと、利根川の東遷、つまり江戸川に流れ出ていた流路を銚子付近に流れ出るようにした工事についての展示がありました。なぜそのような展示がされているのか。それは、関宿がかつて水運が主流だったころに栄えた地域でもあったからなのです。文章の説明だけでなく、当時実際に使用された道具のレプリカや工事の様子を再現されたジオラマの展示により、視覚的にも「利根川東遷事業」と言われるこの大工事がいかに大規模で、かつ先人がどれだけ身を削って取り組んだかが、その当時を知らない現代人でも容易に想像できるようになっています。普段ただの景色として見ていた利根川が、まさかあのような大規模な工事によって作られた川だとは想像もしていませんでした。この工事は治水のために行われましたので、先人の努力には感謝をしなければならないと感じました。

〇道の駅さかい

関宿から少し移動し、県境を超えると茨城県の境町に入ります。そこにある道の駅が「道の駅さかい」です。そこには茨城県や千葉県の名産品が立ち並ぶ店舗や境町の野菜を使用したサンドイッチを販売する「さかいサンド」さんや境町の地ビールを販売する「さかい河岸ブルワリー」さんなどが入っています。またピザーラの店舗も入っていたのですが、そこで販売されているピザの中に境町で採れた野菜を使用したものがありました。チェーン店と地域が連携しているのです。このように道の駅さかいでは境町の魅力を発信する場となっており、地域活性化の動きが盛んです。他にも様々な連携や活動を行っており、境町のまちづくりに対する積極性が強く伝わってきました。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

これ以後も下見を進めていきます。

みなさんの思いや理念を体現できるよう、論理的に何が必要なのかを考え、過去最高のイベントとなるよう精一杯頑張ります!

今後ともよろしくお願いいたします。

*はたらくワクワク たんけん地図

Good Job プロジェクトで巡るまち・歩くみちの足跡をオンラインホワイトアプリ”miro”に残しています。

https://miro.com/app/board/uXjVOrvoVH0=/?share_link_id=93056567803

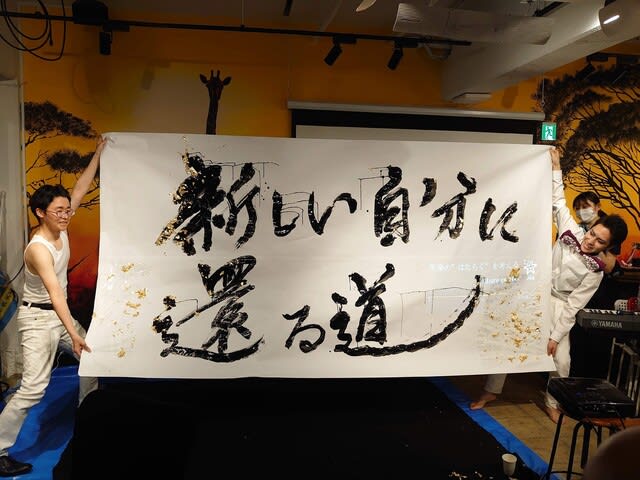

Vol.2 「新しい自分に還る道」-未来のはたらくを考えるフューチャーセンターとして

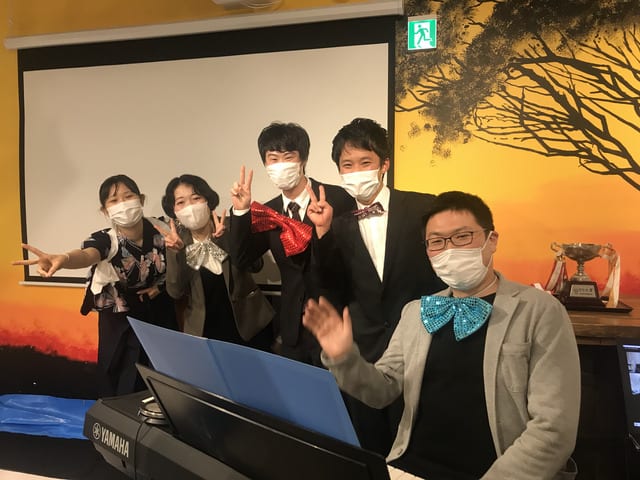

先日、地域を舞台に未来の”はたらく力”を増やす <2022 春のてらこや>を開催し、第二部は、いつもお力をいただいている企業・団体の方々と懇親を深めながら、わたしたちのコロナ禍の二年をふりかえる活動報告の場とさせていただきました。

第一部の様子はこちらから>>

「Vol.1 場の源にあるおもいが人を介して地域をめぐる-洞春寺・深野住職のお話から」

今回、この「春のてらこや」開催が決まってから学生メンバーを中心に準備を進めてきたパフォーマンスのテーマは、「新しい自分に還る道」。これは、「日光街道太陽のもとのてらこや」開催前日に、運営メンバーで取り組んだワークで生まれた言葉でもありました。

学生を中心とした運営メンバーは、オンライン授業が続き、サークル活動などリアルなコミュニケーションがほとんど持てない中で、それぞれが一歩を踏み出してJES活動に参画してくれたわけですが、それ故に、”答えがない中で、ありたい未来を想像しながら形にしていく難しさ”を体感する機会ともなりました。

共に体を動かし準備する時間の生み出しかたや、参加する多様な方たちに良い体験の場を提供するためのカリキュラムの組み方など、時に議論し、時に涙を流しながら、準備を進めてきたのでした。

そのような行程をふりかえりながら、日光街道沿いで”心に感じる景色”を切り取ったビジュアルカードを手に取り、「自分がどのようなおもいでJES活動を進めるか」を問いかけながらまとめていく中で見えてきた言葉が、「新しい自分に還る道」でした。

一歩を踏み出し、日光街道という一本道を前に進んで行けば、当然ながら、もとの場所に戻ることはありません。その先のゴール、宿場町に向けて歩みを進めるのみです。しかし、その行程で、共に歩く他者との関わりを通して、感情をあらわにしたり、普段は出さない表情を見せてしまったり、気を遣いすぎたり、あるいは気遣いが及ばなかったりと、さまざまな自分の一面が見えてきます。

これは、”はたらく”という行程においても同様です。

多様な他者とのつながりにもまれることで、それまで見えていなかった一面が表われ、自己認識が深まり、自身の持ち味としてより磨かれてゆくのです。

”道”を歩むことを通して”新たな自分”を知り、その変容が周りにも作用するという好循環が起きる。そのような活動の行程をふりかえりながら、それぞれのおもいを込めたパフォーマンスを、歌・踊り、そして書、という三点から表現させていただきました。

今回集まってくださった方々は、まさに「地域を舞台にワクワクはたらくカッコよい大人」。

そのような大人たちが集まり、未来思考で”これから”を語る場は、久々にリアルで交流する喜びも重なって、エネルギーにあふれるひとときとなりました。

このような場が、それぞれの道を前進していくセキュアベース(心の安全基地)として機能することで、”新しい自分に還る”好循環が起きてくる。そのような”はたらく”の未来を考えるフューチャーセンターとして、今年もJESは多様なメンバーと共に活動をつくりあげていきたいと思います。

◎「あおぞら図書館」について◎

こちらのURLをクリックいただくか、https://miro.com/app/board/uXjVOZlr1Oc=/?invite_link_id=871573752361

上記QRコードを読み込んでいただくと、オンラインホワイトアプリ”miro”が開きます。

オンライン上の空き地にスペースを創っていく感覚で「図書館」や遊び場を設け、お互いに、おすすめの本を紹介したり感想を共有したりする場です。

「はたらくワクワクの根っこを育む」場として、おとなもこどもも匿名で立ち寄れる共有地にしていければと考えておりますので、ぜひお時間ある時にご覧いただければと思います。

Vol.1 場の源にあるおもいが人を介して地域をめぐる-洞春寺・深野住職のお話から

先日、地域を舞台に未来の”はたらく力”を増やす <2022 春のてらこや>を開催しました。

会場は、いいオフィス上野。台東区に本社を構えるWEB制作会社LIGさんが手がけるシェアスペースです。2年ぶりのリアル開催となりましたが、オンライン参加の方々も含め50名を越える皆さまと春の晴れやかな時間を共にすることができました。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

第一部は、洞春寺・深野住職にお話をしていただきました。

わたしが山口県にある洞春寺さんの存在を知ったのは、お寺のTwitterがきっかけでした。その後、戌年のお正月の新聞で、お寺の住職犬・マルさんが取り上げられている記事を読み、一方的なおもいでFacebookを申請。ご縁は不思議なもので、その翌月に山口へ立ち寄る機会が生まれ、初めて洞春寺さんを訪問させていただいたのでした。

その時深野住職からは、お寺がもつ歴史やさまざまな由緒あるものをご説明いただくと共に、深野住職が理事長を務める併設の児童養護施設における考えもお伺いし、以来、気持ちは(勝手に)応援団としてご縁を深めさせていただき、今回のお声がけとなりました。

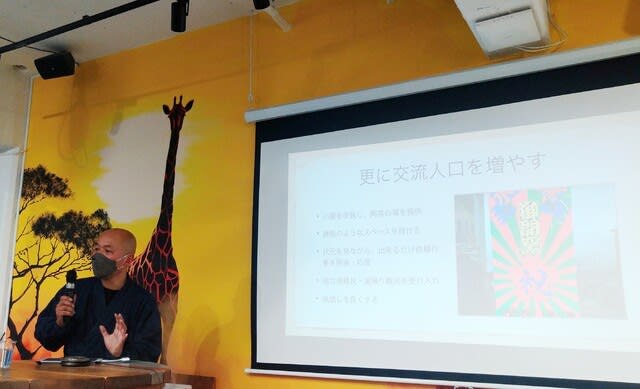

基調講演では、深野住職が洞春寺にいらしてからの歩みとこころみの数々、そしてそこから生じた変化などをスライドと共にお伝えいただきました。

深野住職曰く、お寺の住職になるにあたり、”先ず3年は庭木をいじるな”という口伝があると言います。最初はまず、それまでの型を踏襲し、徐々になじんで周りとの関係性が生まれてきたら、変えるべきところを変えて行けば良い、という教えです。

この口伝に沿って行動を起こしていった深野住職のお話は、まさにコミュニティ経営のあり方を体現したものであると感じました。

お寺という場を担う中での身近なところで、ターミナルケアの問題や医療・介護の問題に関わる形になり、生と死と向き合う場所だからこそ観える視野において課題意識が深まり、地域からの関心の高まりや周りとの関係性の構築と共に”動かざるを得ないおもい”が止まなくなる。

そこで、客観性を保てるお隣の施設を基点におもいを形にしてこころみを興しているうちに、地域コミュニティが育まれていく。

その循環の中に、施設の職員さんたちが混ざり合って、組織の変容も促されていく。

そしてその循環の輪が、自然と地域全体に広がっていく。

そのような絵が、深野住職のお話を伺いながら、浮かび上がってきました。

洞春寺さんは、山口のまちから地続きでお寺やお隣の施設が存在しており、ナカとソトとの境目がゆるやかです。

そして、マル住職やヤギのような動物たちがソトとナカをつなげる媒介役になり、落語会などの多様な場がつくられることによって、ソトから人が往来し、深野住職やおばさま・陶芸家などそこで暮らしている人達との豊かな交流が生まれています。

このありようが、わたしたちが思い描くコミュニティ型組織・コミュニティ経営のあり方と非常に重なるなと感じています。

コミュニティ経営とは、事業と活動の両面をまわしながらソーシャルキャピタルを豊かに生み出す組織体をさします(弊社新刊『コミュニティ経営のすすめ』より)。事業も活動も、つい「いかに価値を生み出すか」「いかに価値を表現していくか」という目に見えるところに意識が向きがちですが、表舞台では見えない、まさに土壌において、カチコチなものをどれだけ耕し、良いコンディションを保つためにどんな働きを作用させるのか、といったところに力点を置いて日々取り組んでいくことが大事なんじゃないか、と思うのです。

つながりの基点となる存在が硬直した状態だと、周りも硬直し、ひずみや割れ目が生じがちです。しかし、洞春寺さんやそこにいらっしゃる深野住職の姿を拝見すると、起きる物事との向き合い方がまさに自然(じねん)で、その姿があるからこそ、地域の居場所としてのお寺から多層的なつながりが生まれているのだろうと感じました。

そして、わたしが山口に行った時に感じた居心地の良さや愛着心は、洞春寺という源にあるおもいと、その継承を担う深野住職のおもいが水脈となって地域社会を巡っていくなかで起こるエネルギーのここちよさ、とも言えるのではないかと思います。

これは、日光街道を歩く中でも感じることと同様かもしれません。

まちには、お寺やお店のような基点となる存在があり、川辺や大木など自然物も、基点たる存在になります。それらの存在を行き来する人の流れができて、みちがつくられる。みちの往来がなされると、情報や価値が行き交い、それらが集まって新たな場やコミュニティが生まれる。

日光街道を歩くたびに、土地に刻まれた歴史の上にそのようなコミュニティが多層的に重なり、往来するヒトにとって居心地が良く愛着あるまちが形成されていると感じるのですが、今回の深野住職のお話を聴きながら、山口のまちにも同様の通じるものを感じたのでした。

Vol.2へ続く >> 「新しい自分に還る道」-未来のはたらくを考えるフューチャーセンターとして

◎「あおぞら図書館」について◎

こちらのURLをクリックいただくか、https://miro.com/app/board/uXjVOZlr1Oc=/?invite_link_id=871573752361

下記QRコードを読み込んでいただくと、Webサイト(miro)が開きます。

オンライン上の空き地にスペースを創っていく感覚で「図書館」や遊び場を設け、お互いに、おすすめの本を紹介したり感想を共有したりする場です。

「はたらくワクワクの根っこを育む」場として、おとなもこどもも匿名で立ち寄れる共有地にしていければと考えておりますので、ぜひお時間ある時にご覧いただければと思います。

地域を舞台に未来の”はたらく力”を増やす <2022 春のてらこや>

2018年戌年のお正月、新聞に「住職犬」の記事が掲載されました。

洞春寺住職・深野宗泉さんと共に修行の時代を過ごして育ったという紀州犬・マルの存在。そして、”リア住(リアルな人間の住職)”とマル住職から広がる地域の輪。「山口にすごいお寺がある」、そんなワクワクを胸に興味深く訪れてみると、そこには、地域のつながりの基点としてコミュニティ経営を推し進める組織の姿がありました。

洞春寺は、450年の歴史をもつ由緒あるお寺です。毛利元就の菩提寺であり、洞春寺山門や洞春寺観音堂など文化的資産を有し、日本各地から多くの方たちが訪れる場所となっていますが、同時に、多様な人・団体と連携し、落語会や哲学勉強会など集いの機会・学びの機会を創り出し、併設で児童養護施設・山口育児園を運営するなど、地域になくてはならない存在として、つながり豊かな地域の土壌を育んでいます。

わたしたちは、コミュニティとは、「一人ひとりが主体的・自律的に動き、お互いの人間性(個性や考えかたなど)を尊重しながら働いたり学んだりできる状態を指し、自分らしくいられる(自己肯定感を感じエネルギーに満ちている)場所として機能する組織体」であると定義づけています。そして、これからの組織は、コミュニティとしての役割を果たしながら、地域を舞台に課題解決・価値創造を推し進めることで、持続的な経営を実践できると考えています。

今回の「春のてらこや」では、そのようなコミュニティ経営をまさに体現している洞春寺・深野住職にお越しいただき、具体的な取り組みについてお話を伺いながら、これからの時代の組織のあり方・コミュニティ経営によって目指す地域の姿について、皆さんと考えていきたいと思います。

<JES春のてらこや2022 概要>

「コミュニティの基点 洞春寺が取り組む未来志向の地域づくり・組織づくり」

●日時:令和4年3月19日(土)15時~17時(14:45よりZoom受付開始)

●タイムスケジュール

・オープニング・ごあいさつ

・基調講演:深野宗泉さん

・トークセッション+質疑応答

・おわりに

●会場(会場参加の方)

上野 by LIG(いいオフィス)

住所:台東区小島2-20-11 LIGビル 詳しくは>>

※オフライン・オンラインの併用セミナーとなっております。

※ZoomのURLは事前にお送りいたします。

※このイベントは、当協会の新年会(春のてらこや)として開催致します。恐れ入りますが、会の中で、2021年度活動報告や2022年度活動方針にまつわるお話の時間を設けさせていただきますので、予めご了承くださいませ。

<ゲストプロフィール>

深野 宗泉 氏(山口 洞春寺 住職)

和歌山県生まれ。花園大学文学部仏教学科を卒業。京都南禅寺にて修行の後、毛利元就の菩提寺・洞春寺副住職を経て、2014年より住職に就任。また児童養護施設・山口育児院の理事長も兼務。

<参加費について>

◆参加チケット:2,000円(税込み)

◆ドネーションチケット:2,500円(税込み)

※ドネーションチケットとしてのご支援は、当協会Good Job アクション「子どもたちの”はたらく”体験・はたラボ」運営に充てさせていただきます。

<Good Job アクション!>

https://hataraku.jinji-es.com/goodjob/action.html

※今回の模様は録画を撮り、後日「TERAKOYA オンライン」にて録画動画を公開する予定です。

TERAKOYA オンライン▼

<お申込み>

お申込みいただきましたメールアドレスにお支払いとZOOMのURL等、詳細のご案内をいたします。

11/20 オンラインセミナー「ありがとうを運ぶお金の話」

日本社会ではちょっとタブー視されがちな「お金」の話。親戚にお年玉をもらったり、おつかいに行ったり、小さな頃からお金に触れる機会はあるものの、家庭でも学校でも何となく「お金のことは、大人が考えて決める」という前提で、子供がお金について学ぶ機会はなかなかありません。ところが、社会に出た途端、初めての一人暮らし、入社した会社での初任給、奨学金の返済、クレジットカードでの買い物、家族の入院…などなど、急に「お金の使いかた」について考え判断することを迫られる場面が増えてくると言えます。

今の世の中は、たくさんのモノやサービスであふれています。電子マネーや仮想通貨など、より多様なお金の種類に触れられるようにもなってきました。お金では手に入らない、目に見えない”つながり”や自然の豊かさ、といった存在の価値を真に理解することなく、目に見える「お金」のことを考え判断するようになってしまうと、「お金があれば何でも手に入る」「お金がないと苦労する」といった短絡的な思考に陥りがちです。

お金の価値・意味は、お金では手に入らないものの価値・意味をも知るからこそ、真に理解できることでもあります。そして、お金を手に入れることが目的ではなく、幸せに生きる・真に豊かな生き方を実現するために手段としてお金が存在するのだ、ということも理解する必要があります。

お金について学ぶことは、暮らしや”はたらく”について考え自らの生き方を主体的に描いていくことでもあるのです。

「未来の働くちからを増やす」をテーマに開催する「太陽のもとのてらこや」最終日は、次世代の子どもたちへ向けた新刊『新しいおかねの教科書』を出版された新井和宏さんにお話を伺いながら、暮らしとはたらくの”これから”について、みなさんと考えていきたいと思います。

<セミナー概要>

●日時:令和3年11月20日(土)15:15~17:00

●オンライン開催

●プログラム

・開会あいさつ

・新井和宏氏 基調講演「ありがとうを運ぶお金の話」

・質疑応答/閉会あいさつ

●受講料:3,500円

*本オンラインセミナーは、ドネーションチケットの形をとらせていただいております。皆さまの参加費の一部は、日光街道沿いの地域の子どもたちのはたらくワクワクを育むお仕事体験「はたラボ」の運営費および学生のセミナー受講代に充てさせていただきます。

<Good Job アクション!>

https://hataraku.jinji-es.com/goodjob/action.html

◎本セミナーは、「日光街道 太陽のもとのてらこや」のプログラムの一環として開催するものです。当イベント初日(11月3日(祝))にご参加いただく方は会場にて聴講いただけます。

https://hataraku.jinji-es.com/nikkou.html

「未来の新しい”はたらく力”を増やす」というテーマのもと日光街道を舞台に開催する「日光街道 太陽のもとのてらこや」では、フィールドワークをまじえながら五日間に分けて日光街道147キロを歩き進みます(各日参加可)。

プログラムを通して目指すのは、”境を越えてつながりから価値を生み出す”働くかたちを学ぶこと。日光街道沿いの各地域で暮らす、「越境するはたらき方の実践者」「つながりの基点として地域を動かすコミュニティリーダー」「次世代の子どもたちへバトンをつなぐ立役者」「未来思考のはたらき方を自ら実践するロールモデル」に触れながら、自分たちの未来像を描くヒントを見つけ出す経験学習の場です。

日光街道は、未来を見据え国の礎を築いた徳川家康公を始め、農家出身で農業に従事しつつも武士としてさまざまな地域興しを担った二宮尊徳氏、外国人というよそ者の視点から当時の日本の姿を客観的に世界に広めたイザベル・バード氏など、多くの偉人が足跡を残した道です。

俳人松尾芭蕉の紀行作品「奥の細道」にも多く取り上げられ、日本人から愛されてきたこの地域にある、日本の旧くから続く「はたらく」に、これからのはたらくカタチのヒントがあるのではないかと思います。

11/3 オンラインセミナー「たくましく生きよ~雄勝中の挑戦から学ぶ」

書籍『たくましく生きよ』は、佐藤淳一さんが校長時代の震災という出来事における雄勝中での取り組みについて纏められたものです。

「生徒のために何でもやろう」と自ら指揮をとり、かねてからの多様な人脈を通じて多様な支援が広がっていったこと。そして、津波によって何もなくなってしまった子どもたちにこそキャリア教育が必要と考え、「志教育」という柱のもと”修学旅行先で職場体験を行なう”という新たなこころみを実施したこと。

創造的な思考とリーダーシップによるこころみが形になり、生徒たちの心に届いていった様子が綴られています。

私たちも日頃さまざまな企業のESを軸とした組織づくりに携わりながら強く感じていることですが、淳一先生のお話をお伺いしていると、まさに「変革には大きなパワーがいる」ということを実感します。

淳一先生のような先生のもとで育てられた生徒たちがいずれ社会に出た時に、希望と誇りをもって働き続けられる”はたらく場”を増やしていけるよう、わたしたちが「かっこよく働くおとな」として何ができるのか?皆さんと考えていきたいと思います。

<セミナー概要>

●日時:令和3年11月3日(水)10:30~12:15

●オンライン開催

●プログラム

・開会あいさつ

・第一部:佐藤淳一氏 基調講演

・第二部:トークセッション

・閉会あいさつ

●受講料:2,000円

*本オンラインセミナーは、ドネーションチケットの形をとらせていただいております。皆さまの参加費の一部は、日光街道沿いの地域の子どもたちのはたらくワクワクを育むお仕事体験「はたラボ」の運営費および学生のセミナー受講代に充てさせていただきます。

<Good Job アクション!>

https://hataraku.jinji-es.com/goodjob/action.html

◎本セミナーは、「日光街道 太陽のもとのてらこや」のプログラムの一環として開催するものです。当イベント初日(11月3日(祝))にご参加いただく方は会場にて聴講いただけます。

https://hataraku.jinji-es.com/nikkou.html

「未来の新しい”はたらく力”を増やす」というテーマのもと日光街道を舞台に開催する「日光街道 太陽のもとのてらこや」では、フィールドワークをまじえながら五日間に分けて日光街道147キロを歩き進みます(各日参加可)。

プログラムを通して目指すのは、”境を越えてつながりから価値を生み出す”働くかたちを学ぶこと。日光街道沿いの各地域で暮らす、「越境するはたらき方の実践者」「つながりの基点として地域を動かすコミュニティリーダー」「次世代の子どもたちへバトンをつなぐ立役者」「未来思考のはたらき方を自ら実践するロールモデル」に触れながら、自分たちの未来像を描くヒントを見つけ出す経験学習の場です。

日光街道は、未来を見据え国の礎を築いた徳川家康公を始め、農家出身で農業に従事しつつも武士としてさまざまな地域興しを担った二宮尊徳氏、外国人というよそ者の視点から当時の日本の姿を客観的に世界に広めたイザベル・バード氏など、多くの偉人が足跡を残した道です。

俳人松尾芭蕉の紀行作品「奥の細道」にも多く取り上げられ、日本人から愛されてきたこの地域にある、日本の旧くから続く「はたらく」に、これからのはたらくカタチのヒントがあるのではないかと思います。

2020 Good Job プロジェクト 始動 ~ 日光東照宮へ

毎年Good Job プロジェクトでお世話になっている日光東照宮へ、ご挨拶に行きました。

雨模様の日光。

駅を出ると、もやがかかった緑の山々がとても神秘的な景色を示していました。

東武日光駅から乗り込んだタクシーの運転手さんが、かつて東照宮の神馬のお世話をしていたとのことで、ニュージーランド政府から贈られた時の話や普段の馬の様子などを聴きながら、あっという間に社務所へ到着。

そして通していただいた部屋に、まさに神馬の写真と蹄鉄が飾られていて、偶然というか何というか、こういうご縁が重なる日光街道がやっぱり好きだなあと、しみじみ思ったのでした。

禰宜の湯澤さんには、わたしたちが今考えている今年度の動きをお話させていただきました。

そして湯澤さんからも、

-戦争のほとんどない260余年という時代を築いた徳川家康を祀る東照宮を、”平和の象徴”としてさまざまな国・地域の方たちに知ってほしい。

-いずれまた多くの人が往来できる段階になったら、山の中の聖地という特別な場所にある東照宮を訪れ、自然の豊かさも感じてほしい。

このようなご自身が思い描く東照宮のこれからのあり方をお伝えいただきました。

江戸から見てちょうど東照宮陽明門の真上には北極星が輝いていると言われています。

今わたしたちの社会はさまざまな不安が渦巻く状態ともなっていますが、ちょっと目線を上げて共に道を歩みながら、未来思考で”はたらく”を考える-、そんなGood Job プロジェクトを今年も展開していきたいと思いました。

幻想的な神橋と大谷川を眺めながら、駅へ向かう道すがら、いつもお世話になっているお店にもご挨拶で立ち寄りました。

日光の中心的な存在とも言える和菓子屋「湯沢屋」さんでは、七代目・高村代表とお話をさせていただきました。

1804年に創業し、200年以上も日光のまちと共に発展してきた湯沢屋さん。

今年の新型コロナの影響は、観光地・日光にも少なからず影を落としていますが、長い歴史をもつ湯沢屋さんの視点は未来を向いており、その姿勢に「継続は力なり」という言葉の意味を改めて実感しました。

今年、Good Job プロジェクト「日光街道まるっと学び舎プロジェクト」は、少し形を変えオンラインもおりまぜながら、勤労感謝の日がある11月を中心に開催予定です。

街道を進み、地域をめぐりながら、体感で学ぶ経験学習プログラムとして、多くの方々のご参加をお待ちしております。

合羽橋・浅草を舞台に「ローカルヒーローインタビュー」

毎年Good Job プロジェクトに参画いただいている埼玉学園大学のゼミの皆さんが、商店街調査の一環で台東区に来てくださいました。

”ローカルではたらきローカルで暮らす”人たちが多く存在する下町。

東京にもまだまだたくさんの下町がありますが、その一つであるここ合羽橋・浅草をめぐりながら、地域のつながりの基点としてはたらいている「ローカルヒーロー」の存在を知ってもらおう、ということで、インタビュー形式のフィールドワークを行ないました。

まずは全員そろってインタビューワークの段取りを共有した後に、「ハピネス5」を使って、個々の”マインドの状態”を投稿し合いました。

このハピネス5は、日頃、中小企業の組織の状態を見える化するツールとして導入しているものですが、「今の時代もはやスマホで気軽にお互いのことや組織の見えづらいところまで知り合うことができ、そのようなデジタルを活用してより良い職場づくりや働き方を創り出すことができる」ということを学生の皆さんにも体感していただくために、今回使ってみました。

初めて触れるツールにも関わらず操作の習得は早く、お天気マークで心身の状態を表す”マインドチェック”はもちろん、感謝の気持ちを言語化する”ありがとうカード”を渡し合うところまで、この一日の中でサッと使いこなしていました。

もしかすると、お互いの気持ちを伝えあうのは嫌だなあという声も聞こえてくるかと考えていましたが、「例えば自分に嫌なことがあって元気がない日があったとしても、他に元気がない人がいたらその人と共有して、少しかもしれないけど元気が出ると思った」「目に見えないものを見えるようにするのは、より良い人間関係を築くためにとても重要なことだと思った」といった気づきもあったようで、柔軟な思考で吸収する力はさすがだなと感じました。

チームに分かれてのまち歩きは、日頃、母体の㈲人事・労務のメンバーがお世話になっていたり、田心マルシェ でご縁をいただいている各所にご協力をいただきました。

この合羽橋界隈の住民の心のよりどころ・秋葉神社さん。

田心マルシェ開催当初からお世話になっているmaru浅草さん。

軒先マルシェを開催させていただいている、気ままなキッチンさん。

食べ物・飲み物など毎日お世話になっている、コスモス藤村屋さん。

そして新たに、マルシェポスターを掲示いただいたご縁で、まちの自転車屋さん・KAISE CYCLE

さん。

更に、工房にいる”社員犬”がつなげてくれた、浅草の老舗・犬印鞄製作所さん。

皆さんそれぞれが、地域に根差したはたらき方を実践している方たちです。

今回は、4つの質問を予め用意して、チームごとにそれぞれが問いを投げかけさせていただきました。

その中で共通して出てきたのが、”地域の中での横のつながり”の大切さ。そして、”あいさつ”が大事、ということも口をそろえておっしゃっていました。

高齢化が進む一方で外国人観光客が急増し、古い家屋が新しいマンションへと移り変わり、まちの様相が変化しているこのエリア。

暮らしとはたらくが融合した地域のつながりの基点として、新しい価値を生み出しているそれぞれの皆さんの視点を伺いながら、学生の皆さんも、「感謝」「つながり」「外国人」「高齢者」「ファミリー世代」「幸せ」といったキーワードを拾い上げ、浅草・合羽橋エリアで生み出す新事業のアイディアを描き出していました。

私たちの身近には、暮らしとはたらくが融合した生き様を軸に、地域を舞台に新しい価値を生み出している”ローカルヒーロー”が数多く存在します。

自宅と職場、自宅と学校の往復の中でも、少し角度を変えて地域を眺めてみると、そのようなローカルヒーローがいるからこそ動き出した活動やイベントが、私たちの暮らしをいろどり豊かにしてくれているものです。

社会に出る前の”はたらく土壌づくり”の時期に、そんなローカルヒーローに目を向け、イノベーション思考や行動・実践力、越境の発想などをどんどん吸収していっていただきたいと思います。

ローカルヒーローインタビューワーク終了後は、皆でにぎやかに懇親会。

ちょうど同じ日にmaru浅草さんの軒先でマルシェを開催していたメンバーも加わり、学生も社会人も織り交ざったいろどり豊かな食事の時間が過ぎて行きました

柴田ゼミの皆さん、ありがとうございました。

私たちも、地域のつながりを掘り起こし、たくさんの学びをいただくことができました。